ばねは長期間、使用すると形が変形してしまったり、折れたりする事があります。改善対策は様々ありますが、その内の1つである熱処理「低温焼きなまし」についてポイントをおさえながら説明します。ばね業界で使用されているテンパー処理は低温焼きなましです。

低温焼きなましとは

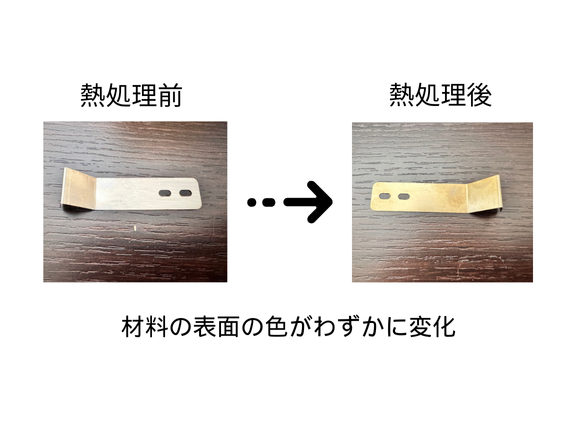

テンパー処理は、成形後のばねに一定の温度で熱を加える工程で、「低温焼きなまし」や「ブルーイング」とも呼ばれます。

ばねの特性を安定させ、弾性限度(元の形に戻ろうとする力の限界)を確保するために行われます。ばね材料の種類によっては、処理後に青色が現れることがあります。(例:ピアノ線や硬鋼線)

ばねの場合、強度や弾性限度(元に戻らなくなる限界点)を確保するために、180℃〜500℃の範囲でテンパー処理が行われます。

なぜテンパー処理が必要なのか?

テンパー処理(低温焼きなまし)は、ばねの信頼性や性能を長期的に維持するために不可欠な工程です。主な目的と効果は以下の通りです。

① 寸法の安定化・残留応力の除去

ばね成形後の内部には、有害な残留応力が残ることがあります。テンパー処理によってこれを除去し、使用中の変形リスクを抑えることができます。

また、素材ごとに熱処理後の寸法変化が異なるため、設計段階でその変化を見込む必要があります。

○ピアノ線・硬鋼線・オイルテンパー線:焼き縮みが発生

○ステンレス鋼線:わずかな拡がりが発生

寸法精度が求められる用途では、処理条件を適切に設定することが重要です。

② 耐へたり性・疲労強度の向上

テンパー処理により、ばねの組織が安定し、長期間の使用による形状変化(へたり)や破損リスクを軽減します。

また、引きばねの場合は初張力が低下することがあるため、押しばねよりも低めの温度で処理するケースもあります。

処理温度が高すぎると、材料の強度がかえって低下する恐れがあります。また、処理までに時間が空いてしまうと、部位ごとの破壊(遅れ破壊など)が起こる可能性もあるため、できるだけ早めのテンパー処理が推奨されます。

テンパー処理の温度と時間(材料別の目安)

テンパー処理では、温度と処理時間の設定が重要です。ばね材料の種類・線径に応じて処理条件が異なります。

|

材料 |

温度(℃) |

線径(㎜) |

時間(分) |

|

硬鋼線・ピアノ線 |

190~300 |

0.38以下 |

10~15 |

|

300~375 |

0.4~1.25 |

15~20 |

|

|

炭素鋼オイルテンパー線 |

180~220 |

1.3~3.0 |

20~25 |

|

ばね用ステンレス鋼線 |

400~500 |

― |

― |

|

リン青銅 |

180~230 |

0.64以下 |

20~30 |

※上記はあくまで目安です。使用条件や材料メーカーの仕様により異なる場合があります。

熱処理炉の種類と選定のポイント

テンパー処理は大きく分けて2種類の熱処理炉で行われます。

●連続式(ベルトコンベア方式):処理量が多く、自動化に向いている

●バッチ式(箱型炉):少量や多品種に柔軟に対応可能

処理の安定性や省エネ性なども考慮して、製品に合った設備で処理されているかも確認ポイントとなります。

栄光技研では、連続式とバッチ式の2種類の熱処理炉を備えており、製品に応じた柔軟な対応が可能です。「適切なテンパー処理が行われているか」「用途に応じた熱処理設計がされているか」は、ばねの品質に大きく影響します。お困りの際はお気軽にご相談ください。