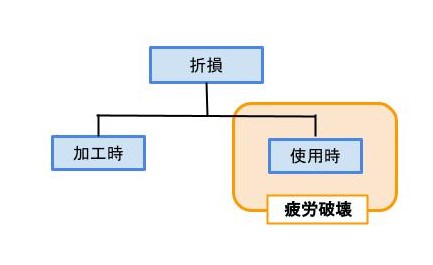

バネは機械や装置の動作に欠かせない重要な存在です。設計や選定を間違えると、突然の折損や変形といったトラブルが発生することもありえます。特に疲労破壊は、外から見ても異常がわからないまま進行し、ある日突然バネが折れてしまう厄介な現象です。本記事では、疲労破壊のメカニズムと、実際のばね設計・使用において気をつけるべきポイントを分かりやすく解説します。

疲労破壊とは

疲労破壊とは、繰り返し荷重を受けることによって、見た目に異常がない状態でも内部に微細な亀裂が生じ、最終的に破断に至る現象です。1回あたりの荷重が小さくても、数千回・数万回と繰り返されることで破壊が進行するのが特徴で、特に機械部品では発生件数が多いです。

疲労破壊が起きやすい条件

疲労破壊には、以下のような特徴があります。

- 繰り返し応力が使用する材料の引張強さや降伏点以下でも破壊に至る

- 目に見えるような変形と関係なく破壊が発生する

- 荷重が大きいほど繰り返し回数が少なくなる

- 応力が集中しやすい部分(フック・端部など)に起きやすい

引きバネにおいては特にフック形状の設計や表面仕上げの精度が影響します。

引きばねのフック形状の選び方の詳細はこちら

引きばねの製作事例

実際に、弊社で対応した引きばねの製作事例をご紹介します。

1、フック形状が二重フック・半丸フックの引きばね

2、省スペース設計に適した側面丸フック形状の引きばね

3、業務用食品機械に使用するUフック形状の引きばね

疲労破壊を防ぐには

疲労破壊を防ぐには下記4点を注意し、ばねの設計や使用用途を見直すことをおすすめします。

1. 用途に応じた材料選定

ピアノ線(SWP)やステンレス鋼(SUS)など、疲れ強さに優れる材質を使用しましょう。

2. 表面欠陥を抑える加工

バネ表面の傷は、疲労破壊の起点になります。研磨やショットピーニングなども検討しましょう。

3. 応力集中を避ける設計

応力が集中しやすい形状(急な曲げ・細いフックなど)を避ける、もしくは補強することで疲労破壊のリスクを下げられます。

4. 低温焼きなましの実施

加工応力を和らげるために、ばね専用の熱処理(180〜250℃程度)を行うと疲労強度が向上します。

低温焼きなましとは?効果と注意点を解説

栄光技研株式会社では耐久試験機でばねを管理しています。押しばね、引きばね、トーションばね、線加工品で疲労破壊についてお困りの方はぜひお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。